四大影响即将显现,5000亿新型政策性金融工具投放热潮来袭-粉丝头条网

界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 王姝

新型政策性金融工具终于落地。

据界面新闻记者整理、采访,国开行、农发行、进出口银行于9月29日注册成立新型政策性金融工具有限公司,并通过基金公司于当日实现首批项目资金投放,业内预计5000亿新型政策性金融工具可能将在10月底前完成投放,进而起到稳信贷、稳投资的作用。

除此之外,新型政策性金融工具短期内可能会带动抵押补充贷款(PSL)、社融口径下委托贷款的高增。

三大投放载体同日成立

今年4月25日召开的中共中央政治局会议提出,创设新的结构性货币政策工具,设立新型政策性金融工具,支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等。5个月后,新型政策性金融工具终于落地。

“新型政策性金融工具规模共5000亿元,全部用于补充项目资本金。”国家发改委政策研究室副主任、委新闻发言人李超9月29日在该委新闻发布会上表示,“我们正在会同有关方面,抓紧将新型政策性金融工具资金投放到具体项目,后续将督促各地方推动项目加快开工建设,尽快形成更多实物工作量,推动扩大有效投资,促进经济平稳健康发展。”

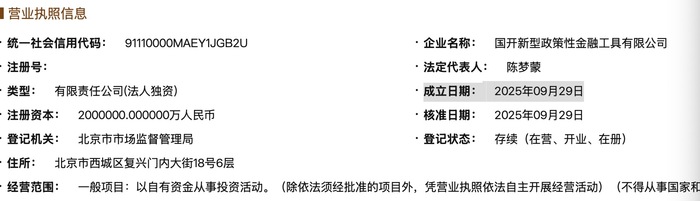

就在同日,三大政策性银行注册成立投放载体,并实现资金投放。国家企业信用信息公示系统显示,9月29日国开新型政策性金融工具有限公司注册成立,经营范围为“一般项目:以自有资金从事投资活动”。该公司注册资本为200亿元,由国开行全资持股,法定代表人为陈梦蒙(国开行副行长)。

与此同时,农发新型政策性金融工具有限公司、进银新型政策性金融工具有限公司也在9月29日成立,分别由农发行、进出口银行全资持股,注册资本分别为100亿元、50亿元,两家公司的法人代表均由相关银行副行长担任。

据界面新闻记者检索,9月29日以来,三大政策性银行已通过新成立的基金公司投放资金。太仓市水务集团9月30日披露,国开新型政策性金融工具有限公司在9月29日设立当天即完成快速投放,市水务集团通过国家开发银行苏州分行成功获得全国首批、太仓首单新型政策性金融工具资金2076万元,该笔资金将以权益性资金方式注入项目公司,用于补充太仓市自来水有限公司扩建增压站工程项目的资本金。

再如,中交长江建设公司10月3日披露,近日该公司成功申请全国首批新型政策性金融工具,专项用于重庆特钢厂城市更新项目资本金投入。广东开平市10月9日披露称,此前一天(10月8日)开平市城市建设发展集团有限公司成功获得农发行广东省分行投放的首批新型政策性金融工具1.79亿元,专项用于开平市新美工业园老旧厂区改造项目建设。

“从2022年的经验看,5000亿新型政策性金融工具完全投出去可能只需要1个多月的时间,基金预计将在10月底前投入到项目,陆续形成实物工作量。”北京某券商政策研究员对界面新闻记者表示。

新型政策性金融工具和2015年-2017年推出的2万亿专项建设基金、2022年推出的7400亿政策性开发性金融工具较为类似。在2015年-2017年,国开行、农发行分别通过国开发展基金有限公司、中国农发重点建设基金有限公司投向具体项目;2022年国开行、农发行、进出口银行分别成立国开基础设施基金有限公司、农发基础设施基金有限公司、进银基础设施基金有限公司运作具体项目。

从节奏上看,2022年7月20日前后三家基础设施基金公司成立,首轮3000亿政策性开发性金融工具一个月内完成全部投放;2022年8月24日召开的国常会决定增加政策性开发性金融工具额度,10月末后续4400亿额度完成投放。

工商信息显示,前述基金公司的员工人数为0,实际上充当了SPV (特殊目的载体) 的角色。此次新型政策性金融工具参照过往惯例,组建新的基金公司进行资金投放。不过此次新型政策性金融工具投向不止有传统的基建领域,还包含数字经济、人工智能、低空经济等新兴领域。

市场影响几何?

新型政策性金融工具也将对市场带来多方面的影响。

一是PSL(抵押补充贷款)可能再度恢复增长。央行数据显示,截至今年8月末PSL余额降至1.1万亿,相比2024年同期下降1.5万亿。而此次新型政策性金融工具的资金来源之一或是PSL,或再度推动PSL增长。

历史上也有类似案例。《2022年三季度货币政策执行报告》披露,为发挥金融对有效投资的支持作用,运用PSL支持政策性、开发性金融机构为基础设施重点领域设立金融工具和提供信贷支持。随着政策性开发性金融工具的投放,2022年10月末PSL余额攀升至2.8万亿。

国金证券的一份研报称,与2022年不同的是,当前PSL利率高于政金债利率。虽然央行下调PSL利率至2.0%,但9月10年期国开债、农发债发行利率为1.87%和1.78%。如果央行维持PSL利率不变,由PSL支持的必要性不强,这也是8月政金债净融资较多,但PSL并未新增的原因。若央行使用PSL支持,预计PSL利率至少下调20BP。

二是社融口径下委托贷款可能异常高增。央行数据显示,2018年以来委托贷款整体呈现净减少的态势,但2022年8月、9月社融口径下委托贷款均大幅新增1600亿元左右,显得十分异常。“政策性开发性金融工具的投放中,大部分资金以股东借款方式投放,相应被计入委托贷款统计口径。”前述北京券商政策研究员对界面新闻记者表示。

此次新型政策性金融工具由政策性银行通过旗下基金公司以股东借款或股权投资方式将资金注入项目。在股东借款模式中,基金公司委托母行对项目公司股东发放贷款,项目公司股东再以贷款资金对项目公司进行增资,由此今年9月、10月社融口径下委托贷款也可能出现异常高增。

股权投资模式则是指基金公司通过参股的方式对项目公司进行资本金支持,但不介入项目公司日常经营管理,并在一定期限后退出。从过往看,基金公司入股的主体大多是地方城投公司的子公司。

工商登记信息显示,截至10月9日,国开基础设施基金有限公司、农发基础设施基金有限公司对外投资企业家数分别为149家、238家,二者持有这些公司的股权比例大多低于50%,其余股份主要由地方城投公司持有。

三是有助于稳定对公贷款增量。在解决项目资本金之后,新型政策性金融工具也将引入社会资本尤其信贷资金,形成新型政策性金融工具+政策性银行贷款/商业银行贷款的融资模式。

央行《2022年第三季度货币政策执行报告》披露,2022年政策性开发性金融工具投入资金近7400亿元,各银行为金融工具支持的项目累计授信额度超3.5万亿元,金融杠杆效应和投资拉动效应显著。

“出于早投放早受益的考虑,商业银行一般按照‘四三二一’的节奏(1-4季度信贷投放规模分别占全年的40%、30%、20%、10%)投放信贷,这两年靠前投放更明显,四季度信贷投放很少,因此银行的配套融资动力需要激活。”东部省份某城商行信贷部负责人对界面新闻记者表示。

四是基建投资可能会企稳回升。据国金证券测算,新型政策性金融工具对当年基建投资的乘数约为3.5倍,5000亿元新型政策性金融工具有望拉动1.5-2万亿固定资产投资。

国家统计局数据显示,近期基建投资增速和固定资产投资增速持续走低,今年1-8月二者增速分别为2%、0.5%,相较今年初均下降3.6个百分点。可供参考的是,2022年推出政策性开发性金融工具前,基建投资增速也持续下滑,但工具推出后,基建投资增速由2022年1-6月的7.1%回升至1-12月的9.4%。